——评海内外知名作家孟宪明的新作《寂静的群山》

霍清廉

(二零二五年九月二十日)

一、引言

高产多能、海内外著名作家孟宪明的大作不可胜数。论高产,他在近十年,几乎每年有新作问世;论多能,他以写儿童文学著称,成为小读者们心目中最亲近的“孟爷爷”;论民俗文化研究,他撰写并主编了大型民俗文化丛书五套,凡62部,国内外学者少有堪称伯仲者;论史学,他主编出版过《中外十大科学家传》共20部;论电影、电视剧创造,他的作品在国内外屡屡获得大奖。

今天大家看到的就是他的新作《寂静的群山》。小说叙事的时代背景,是1937年8月,日寇入侵中原。河南大学被迫离开本部开封,开启了八年的流亡办学史。先后在鸡公山、镇平、嵩县、潭头、荆紫关、宝鸡、汉中等地办学。八年抗战,七次迁徙。创造出高等教育史上唯一一所坚持抗战前线办学的奇迹。其中,1939年5月开始嵩县潭头镇办学达五年。小说直接取材于1944年5月15日,日寇扫荡潭头镇,制造了惨绝人寰的“潭头惨案”。

《寂静的群山》出版座谈会现场

作者以饱蘸的情感与笔触,耗时15年之久,先是写成电影剧本,而后又以饱满的激情,改写成同名小说——《寂静的群山》。小说经河南文艺出版社盛邀付梓,于今年金秋问世。我初读了一遍,禁不住,想谈点读后感。

二、历史信度与艺术高度的完美结合

一部好的文学作品,留给读者的启迪是多角度、多层次的。正像一百个人眼里有一百个哈姆雷特一样。在我的眼里,《寂静的群山》是一部精准的“文人历史小说”。

说“精准”。首先,小说叙事的历史背景是真实的。抗战时期的史实,是国史的一个部分,毋庸置疑。作者把它放在这个大背景下,牵涉 及到主人公活动范围之外的事实陈述,是真实的。例如,日本鬼子在豫东血洗村庄,杀绝五百八十五口男女老幼,这种灭绝人性的事情,在当时非常之多。

长篇小说《寂静的群山》作者孟宪明先生近照

其次,作者紧紧扣住河南大学在抗战时期的历史事实,尤其是紧扣在潭头的五年办学时期,教学科研的历史事实,丝毫没有夸大。小说中描写河岳大学的教授们,无论文、理、医、农的教授,都把教学和科研作为一个整体来推进。我特意核对了《河南大学校史》和《河南大学中国语言文学学科史》,小说中描写的科研成果,非常真实。不同的是,小说用细节和人物的言行,等艺术形式来表达,而史书则以罗列科研成果名称与数字来反映。举例来说,小说中写了理学院的霍超然教授,给广大师生和村民做火电的科普讲座,小说里写了漂一场亮的戏。即便在今天的电子信息时代,读起来仍然饶有兴趣。考据《校史》,当年的理学院确有一位霍教授。1945年,霍教授的科研,已经涉足到“原子弹的物理原理”,并给全校师生开讲座,“介绍原子弹的物理知识。”

此外,关于小说中描写的一些具体细节,也可以在正史中对证一致。例如,刘贞先为了保持自身的贞洁不被日军玷污,义无反顾地投井自尽。再例如,教授带着学生在逃亡途中,遭遇上日本鬼子。经过用日语对话后,被日军抓去做苦力。其中,有的师生不愿忍受日本兵的奴役,或跳进山沟,或跳下悬崖等,都是真实的事实。这些细节,在作者的笔下都得到了艺术的升华,读起来催人泪下。

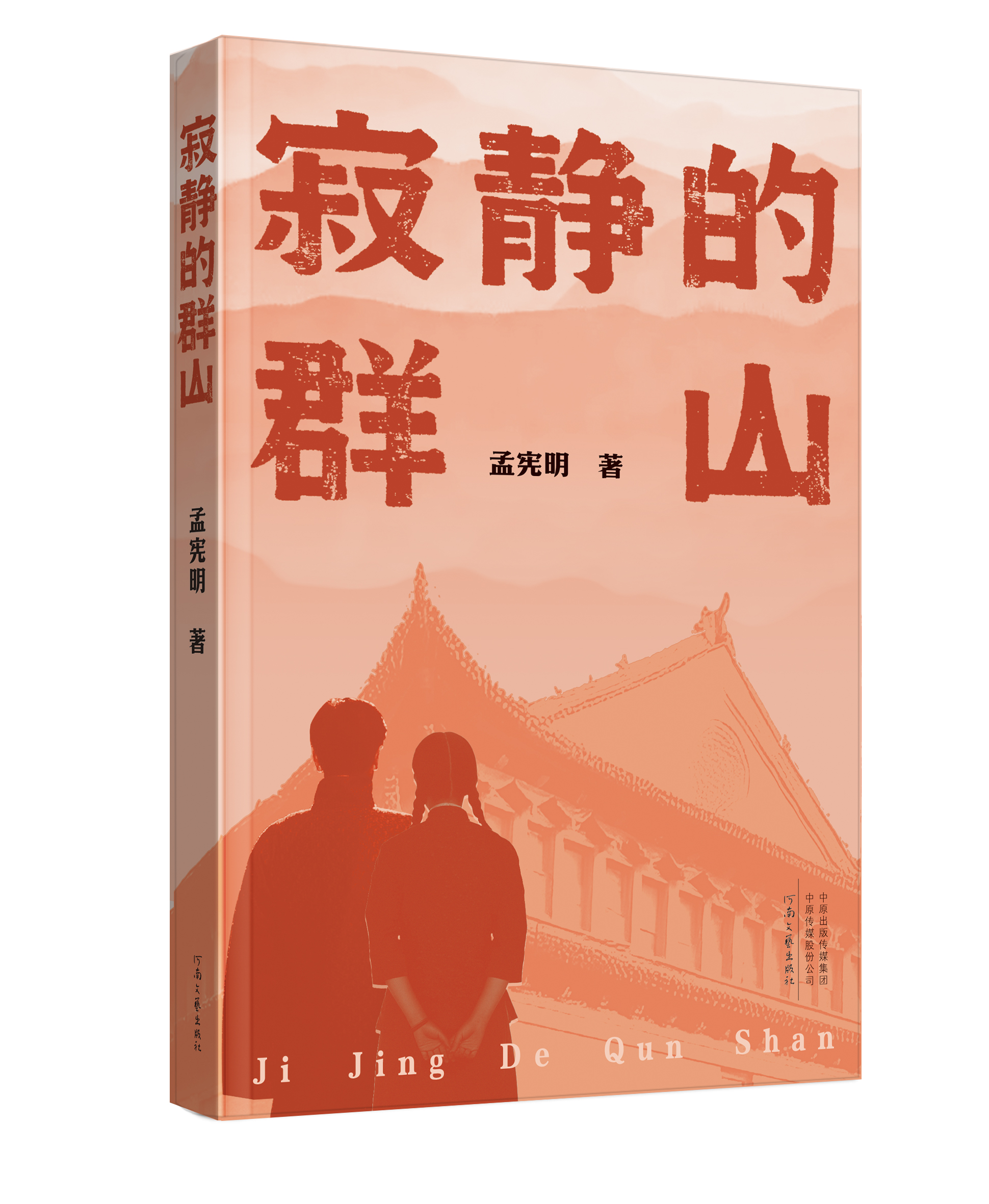

孟宪明先生新作《寂静的群山》封面

说历史小说。小说毕竟不是史书。它需要艺术的形式再现历史。严格说《寂静的群山》是文人历史小说,即文化人写的历史小说。作者孟宪明先生,半个多世纪以来,一直根植在中原这片丰厚的文化土壤里。接受了规范的中国语言文学高等教育;河大毕业就当编辑;做过杂志编辑和教育音像出版社当总编辑;辞掉总编自谋职业当作家;后又被伯乐式河南文学院院长招募为文学院职业作家。他的小说文字洗练,内容脱俗;文化味道很足。例如,小说中写到教授夫人亲自做菜,为学生摆结婚宴,所做的菜肴,都是在谱的中原菜。其中一道菜是“醋熘白菜”。这样写,中原人看了直流口水,外地人会好奇,要找机会品尝。颇具生活气息。还有,师母请裁缝为结婚的青年男女各做一身衣服,其中的颜色搭配和款式,也非常符合时宜。再例如,文学教授到民间采风,给民间艺人带了几样礼,一封蜜饯、一封大青果,其中的“封”,是农耕时期,中原人民馈赠礼品最典型的包装。“封”为硬纸匣,黄纸包住;上面覆盖一个红标签,木板印刷上黑字;最后用纸经子缠个十字架,提起来方便又好看。这些细节作者只用了一个“封”字。既反映了历史的真实,又再现了文化真实,给读者留下了无限的想象空间。精准至极,实在令人称颂。

此外,小说的艺术性还表现在语言艺术。《寂静的群山》中的优美金句颇多。例如,形容超过一千公斤的荷兰种牛,说“高壮的荷兰种牛通体雪白,无一根杂毛,跟在‘雨后的天’后边,像慢慢推动的一堆白云”,一下子就把牛的块头大、颜色纯白定格了具象。而且,把深山区的空间和物象描绘得淋漓尽致,令人神往。像这种妙语,可谓俯拾皆是。

三、结语

我认为,真实,是历史小说的精髓与灵魂;语言艺术呈现出了的俊美,是历史小说的风韵,二者完美地结合在一起,才可以堪称名著大作,才可以传世。孟宪明先生的《寂静的群山》做到了;期待时间和实践,进一步验证,指日可待。

海报分享

海报分享